1 波佐見焼 〜緑豊かな焼ものの里 波佐見町から〜

2 吹きガラス 〜吹きガラスの歴史と制作の流れ〜

3 信楽焼 〜いにしえの宮都「紫香楽宮」から〜

4 日本酒 〜日本酒の定義と美味しい飲み方〜

5 本格焼酎 〜本格焼酎の製造方法と種類の違い〜

6 陶器と磁器 〜陶器と磁器はどう違う?〜

400年の歴史を持つ波佐見焼

波佐見焼を代表する器「くらわんか碗」と「コンプラ瓶」

江戸時代、淀川で大阪から伏見を行き来する三十石船に「餅くらわんか、酒くらわんか」と声をかけながら食事や酒を売るための食器として使用されたことからこの名がついた「くらわんか碗」。粗磁に呉須(藍色の顔料)で簡単な絵柄を施した器でしたが、まだ磁器が高級なものとされていた時代に、庶民にも手の届く磁器碗として大変な人気を得ました。

江戸時代、淀川で大阪から伏見を行き来する三十石船に「餅くらわんか、酒くらわんか」と声をかけながら食事や酒を売るための食器として使用されたことからこの名がついた「くらわんか碗」。粗磁に呉須(藍色の顔料)で簡単な絵柄を施した器でしたが、まだ磁器が高級なものとされていた時代に、庶民にも手の届く磁器碗として大変な人気を得ました。一方「コンプラ瓶」は染付白磁のボトルで、日蘭貿易において醤油や酒を東インド会社経由でオランダや東南アジアに輸出するための容器として作られていました。どっしりとした徳利型の白磁に「JAPANSCHZOYA(日本の醤油)」「JAPANSCHZAKY(日本の酒)」と横文字で書かれたシンプルで洒落たデザインは、世界中の歴史的な人物に愛されたと伝えられています。

長い歴史の中で培われてきた技術と庶民に愛され続けてきた波佐見焼。美しく繊細でありながら華美になり過ぎず、手頃で品質の確かな焼き物として暮らしの中に息づいています。まさに「愛着とこだわりを持って毎日使いたい器」です。

ガラスの歴史

吹きガラスの出現

ローマ帝国時代に入ると吹きガラス技法が発明され、ガラス製品の大量生産を可能にします。このことがガラス工芸の技術革命となりました。以後この技法は、現在に至るまで世界中で受け継がれてきたのです。

日本では江戸時代、幕府から唯一外国との貿易を認められていた長崎に、中国から吹きガラスの技術が伝わり、初の和製ガラスとなる「長崎びいどろ」が誕生したとされています。このことを裏付ける貴重な資料として、2005年3月、長崎県教委による「長崎市立山1丁目の長崎奉行所跡周辺から、18世紀前半に長崎で製造された【ポッペン】と呼ばれる玩具など国内最古の吹きガラス製品が出土した」との発表があります。ポッペンとは、息を吹き込むと「ポコン」と音が鳴る素朴な玩具で、一部破損していたものの、ガラスの成分から和製であることが特定でき、また見つかった地層からは年代も特定できたそうです。

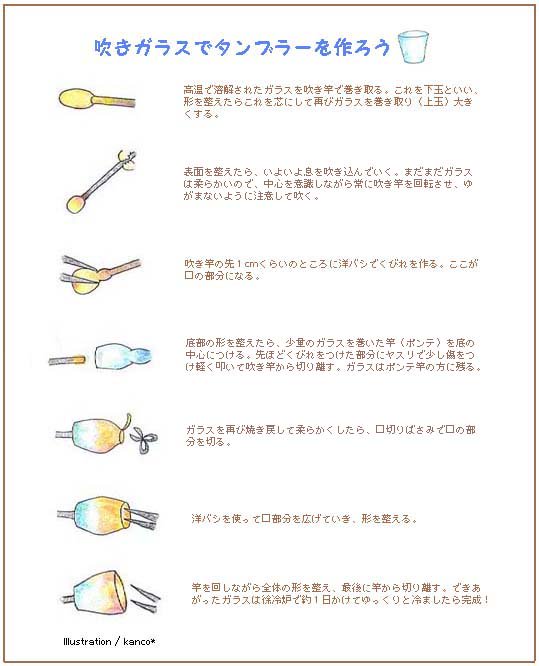

吹きガラス制作

吹きガラスには「宙吹き」と「型吹き」があります。どちらも高温で溶かしたガラスを吹き竿と呼ばれる金属製のパイプの先に巻き取り、息を吹き込んで形を作り上げていきますが、型吹きの場合はあらかじめ作られた型の中にガラスを吹き込むので、同じ形のものがいくつでも作れるのです。

このように書くと簡単そうに感じるかもしれませんが、柔らかく溶けたガラスをゆがまないよう形を均一に仕上げていくためには、吹き込む息の強さはもちろん、吹く量(時間)や竿の角度、形を整えるための道具の扱いなど、熟練の技を要することは言うまでもありません。温度が下がるとガラスが硬くなってしまうので、作業する時間にもある程度のスピードが要求されるのです。

吹きガラス作りの大まかな流れは、下記の通り。

いにしえの宮都「紫香楽宮-しがらきのみや」

天平14年(742年)、聖武天皇によりこの地に宮都「紫香楽宮」の造営が始められました。宮都の正確な場所については諸説ありましたが、近年の度重なる遺跡の発掘調査によって出土した数多くの木簡や建築物跡などをもとに、宮町地区に紫香楽宮が存在していたことがほぼ確認されています。翌15年には甲賀寺において大仏建立も始められましたが、相次ぐ地震や山火事などにより、わずか4年という短期間で再び平城京へと遷都されることとなります。大仏はその後奈良の東大寺で完成されました。紫香楽宮が幻の都と言われる由縁です。

信楽焼の原点

紫香楽宮造営の際、屋根瓦などを焼いたのが信楽焼の始まりとされています。平安末期から鎌倉時代にかけて、それまでよりも高温で焼き上げる本格的な陶器作りが各地で始まりますが、信楽は瀬戸、常滑、越前、丹波、備前と並び、現在に至るまで陶器生産の中核を成す窯業地として発達してきました。現在この6つの窯業地が「日本六古窯」と呼ばれています。

このようにして信楽焼は、時代の流れとともに多様な製品を生み出すようになり、質・量ともに大きな発展を遂げてきたのです。

信楽焼の主流は、やはり釉薬をかけずに高温で焼く焼締めのもの。豪快な野性味と素朴な温かさを併せ持ちます。登り窯・穴窯による焼成の特徴として、ふりかかった灰が溶けて釉のようになる「自然釉(ビードロ釉)」、陶土に含まれる鉄分がほの赤い斑紋となって表面に現れる「火色」、灰に埋まった部分が黒褐色に発色する「焦げ」などがあり、これらが信楽焼ならではの独特の風合いを生み出しているのです。また長い歴史の中で数多くの釉薬が開発され、その手法も白泥を化粧がけして焼く粉引や、布目、刷毛目など、多様化しています。

昭和51年には国から伝統的工芸品の指定を受けた信楽焼。良質で豊富な陶土に恵まれ、伝統に支えられながら、今後さらに新しい陶芸文化を生み出して行くことでしょう。

日本酒と焼酎の違い

日本酒の種類

酒税法上の定義によれば、日本酒=「清酒」として以下のように定められています。

イ 米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたもの

ロ 米、水及び清酒かす、米麹その他政令で定める物品を原料とし、発酵させてこしたもの

(イ又はハに該当するものを除く)。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量

の合計が米(こうじ米を含む。)の重量を超えないものに限る。

ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

なんだか表現がややこしいのですが、要するに清酒は原料に規定があり必ず米を使用すること、そして「こす」という工程を経なければならないということです。

そして、原料と製造方法などの違いにより、8種類の特定名称の清酒(表を参照)と、それ以外の普通酒とに分類されます。特定名称の清酒は、醸造アルコール(清酒の原料として使用されるアルコールのこと)の使用の有無によって「純米酒」タイプ(イ)と、「本醸造酒」タイプ(ロ)に分かれ、吟醸造り(精米歩合60%以下の白米を低温でゆっくり発酵させ、かす歩合を多くする方法)で作られたものが「吟醸酒」、醸造アルコールを使用しないものは「純米吟醸酒」、さらに精米歩合が50%以下になると「大吟醸酒」「純米大吟醸酒」と区別されるのです。普通酒は、精米歩合や醸造アルコールの添加量に規制がなく、ブドウ糖や有機酸などの添加物で味が調整されているものも含みます。

<表/特定名称の清酒>

| 特定名称 | 使用原料 | 精米歩合 |

| 吟醸酒 | 米・米麹・醸造アルコール | 60%以下 |

| 大吟醸酒 | 米・米麹・醸造アルコール | 50%以下 |

| 純米酒 | 米・米麹 | 70%以下 |

| 純米吟醸酒 | 米・米麹 | 60%以下 |

| 純米大吟醸酒 | 米・米麹 | 50%以下 |

| 特別純米酒 | 米・米麹 | 60%以下 |

| 本醸造酒 | 米・米麹・醸造アルコール | 70%以下 |

| 特別本醸造酒 | 米・米麹・醸造アルコール | 60%以下 |

日本酒を美味しくいただくために

日本全国の地酒を取り揃えている酒屋さんや居酒屋もたくさんあります。まずは「すっきりとした辛口」など自分の好みを伝えつつお店の人のアドバイスを聞いてみるのが良いのではないでしょうか。そして上記のような日本酒の分類による味の違いや、各地の銘柄を飲み比べてみたりする中で、自分のお気に入りのお酒を見つけて下さい。必ずしも「値段=味」ではないはずです。

日本全国の地酒を取り揃えている酒屋さんや居酒屋もたくさんあります。まずは「すっきりとした辛口」など自分の好みを伝えつつお店の人のアドバイスを聞いてみるのが良いのではないでしょうか。そして上記のような日本酒の分類による味の違いや、各地の銘柄を飲み比べてみたりする中で、自分のお気に入りのお酒を見つけて下さい。必ずしも「値段=味」ではないはずです。また、せっかくいいお酒を購入しても、保存の仕方で品質を劣化させてしまうこともあります。「常温」「要冷蔵」など表示を確認の上、直射日光や高温での保存は避けること。できれば購入後は早めに飲み、常温保存のものでも栓を開けたら冷蔵庫に入れることをおすすめします。

良い肴と良い器もお酒を美味しくしてくれることは言うまでもありません。

焼酎には甲類と乙類がある

「甲類」は、連続式蒸留機で蒸留されたアルコール度数36度未満のもの。繰り返し蒸留することでより純度の高いアルコールが抽出されるため、味にクセがなく原料の違いによる個性もあまりありません。一般にホワイトリカーと呼ばれるものがこれに当たり、酎ハイやカクテルのように飲み方のアレンジが豊富で、梅酒など果実酒造りにも使われます。

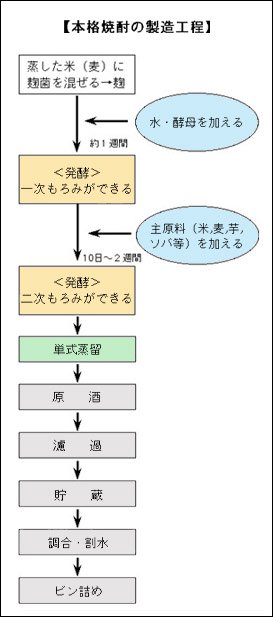

本格焼酎ができるまで

まずは米または麦を原料にして一次仕込みをします。蒸した米(または麦)を適温に冷まし、麹菌を混ぜて麹を作ります。これに水と酵母菌を加えて発酵させると、1週間ほどで一次もろみができます。ここに蒸した主原料を加えてさらに10日から2週間ほど発酵させると二次仕込みが完了です。この二次仕込みに使われる原料によって焼酎の名称が決まるため、ここで芋を使用すれば「芋焼酎」、麦を使用すれば「麦焼酎」となるのです。でき上がった二次もろみは蒸留機で加熱され、蒸発した気体を再び冷却することで高濃度の原酒が抽出されます。原酒は濾過してタンクや甕などで一定期間貯蔵し熟成させることによりアルコール分と水の分子が馴染み、蒸留の際に発生する独特の刺激臭が取れて、風味よくまろやかな味わいになります。いよいよ最終段階です。でき上がった原酒は味を均一化するために数種類の原酒を調合します。これが、銘柄ならではの風味や味わいを決定する大変デリケートで重要な作業となります。最後に水を加えて(割水)アルコール度数を調整しようやく完成、ビン詰めされて出荷となります。

まずは米または麦を原料にして一次仕込みをします。蒸した米(または麦)を適温に冷まし、麹菌を混ぜて麹を作ります。これに水と酵母菌を加えて発酵させると、1週間ほどで一次もろみができます。ここに蒸した主原料を加えてさらに10日から2週間ほど発酵させると二次仕込みが完了です。この二次仕込みに使われる原料によって焼酎の名称が決まるため、ここで芋を使用すれば「芋焼酎」、麦を使用すれば「麦焼酎」となるのです。でき上がった二次もろみは蒸留機で加熱され、蒸発した気体を再び冷却することで高濃度の原酒が抽出されます。原酒は濾過してタンクや甕などで一定期間貯蔵し熟成させることによりアルコール分と水の分子が馴染み、蒸留の際に発生する独特の刺激臭が取れて、風味よくまろやかな味わいになります。いよいよ最終段階です。でき上がった原酒は味を均一化するために数種類の原酒を調合します。これが、銘柄ならではの風味や味わいを決定する大変デリケートで重要な作業となります。最後に水を加えて(割水)アルコール度数を調整しようやく完成、ビン詰めされて出荷となります。本格焼酎の楽しみ方

「オンザロック」や「水割り」はマイルドでのどごしが良く、女性に人気の飲み方ですが、最もポピュラーなのは「お湯割り」です。温めることで旨味が益し、湯気とともに立ち昇る香りを楽しむことができます。「ろくよん」(焼酎6:湯4)とか「しちさん」(焼酎7:湯3)などという言い方をしますが、先にくる数字が焼酎の割合となります。お湯の温度は60度から70度くらいのぬるめがよく、沸騰したお湯は向きません。グラスやカップに先にお湯を入れ、その上からゆっくり焼酎を注ぎます。先にお湯を入れることで上手に対流し混ざるので、底だけが冷たいということがないのです。割合もお湯の温度もいろいろ試して好みを見つけて下さい。

もうひとつ本格的な飲み方として「お燗」があります。あらかじめ焼酎を水で割って1日から2日ほどおいて馴染ませ、これを燗につけていただくのです。鹿児島などではごく一般的な飲み方ですが、本格焼酎を味わうには最も適していると言う人もいるほどです。ぜひお試し下さい。

陶器と磁器はどう違う?

陶器は「土もの」と呼ばれ、粘土質の陶土を原料にして900度〜1200度くらいで焼かれたもの。原料となる土、釉薬、窯の種類などはその土地や作者によりさまざまなものが使われています。多孔質で吸水性があり、叩くと低く鈍い音がするのが特徴です。磁器に比べて柔らかいため、あまり薄く成形されることはありません。釉薬は陶磁器の表面を覆うガラス質の薄い層のことで、吸水性をなくしたり表面の装飾としての役割も持っていますが、釉薬をかけずに高温で焼いた「焼締」と呼ばれる陶器もあります。いずれにしても陶器はその吸水性ゆえに汚れがしみ込みやすいため、使い始めの処理や普段の取り扱い方に注意が必要です。ただ、長く使い込むうちにはどうしても色が変化してくることもあり、これをひとつの「景色」として味わうことも陶器ならではの楽しみなのです。備前焼や信楽焼、益子焼も、こちらの陶器に属します。

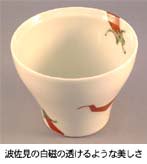

これに対し磁器は「石もの」と呼ばれます。陶石(岩石)を砕いて水を加え、粘土質の磁土にしたものが原料で、焼成の温度も1300度〜1400度と陶器に比べて高めです。磁土には珪石という珪酸質の岩石が含まれていて、これが焼成することでガラス化するため、硬く繊細な磁肌に焼き上がるのです。その磁肌は大変薄手で透明感があり、叩くと金属的な高い音がします。また陶器のような吸水性はありません。白く滑らかな磁肌ゆえ、鮮やかで繊細な絵付けをした器が多く、有田焼や波佐見焼などもその代表と言えるでしょう。

陶磁器のはじまり

磁器の登場はもっと後の江戸時代に入ってから。豊臣秀吉の朝鮮出兵に参加した諸藩の藩主が朝鮮の陶工を連れ帰り、焼ものの生産を奨励しましたが、このうち鍋島軍が連れ帰った李参平が有田の泉山で陶石を発見し、磁器の焼成に成功したのが日本における磁器生産のはじまりと言われています。有田とその周辺で焼かれた磁器は、伊万里港から全国に向けて搬送されたことによりその港の名前をとって「伊万里」と呼ばれました。初期の有田焼が「古伊万里」と呼ばれているのはそのためなのです。

陶磁器の取り扱い方

先にも述べたように陶器には吸水性があります。土の粒子は粗く、その隙間に水分や汚れがしみ込みやすいのです。そこで使い始めにはこの隙間を埋めてあげる処理として、米のとぎ汁で煮沸することが有効とされています。まず鍋に器を入れ、かぶるくらいの米のとぎ汁を注いで火にかけます。

磁器の場合は吸水性がないので、使いはじめの処理などは特に必要ありません。ただし金銀彩の入った器は、電子レンジの使用により黒ずんでしまったり、漂白剤の使用やごしごしと強くこすり洗いすることで色落ちする場合もあるため、注意が必要です。

陶器・磁器どちらも、お気に入りの器を長くきれいに使用するためには、それぞれの特性をよく理解しておくことが大切と言えるでしょう。